Par Mohammed KOULAL*

L’homme le plus honnête, le plus respecté, peut-être victime de la justice. Vous êtes bon père, bon époux, peu importe. Quelle fatalité pourrait vous faire passer pour un malhonnête homme, voire un criminel ? Cette fatalité existe, elle porte un nom : l’erreur judiciaire !

René FLORIOT

Un homme bon citoyen quitte ses enfants pour rejoindre son travail et voilà qu’en cours de route, il trouve un individu agonisant sur le bas-côté de la route. En bon citoyen, il prend son téléphone portable et avise la police et les secours. Bien entendu, il sera auditionné en tant que témoin mais il s’avère que son chemin habituel était autre que celui emprunté ce jour-là : de témoin, il est soupçonné d’être l’auteur du crime et donc placé en détention préventive qui va durer. La vérité fait face à la rumeur qui veut que le bon citoyen soit un criminel. Mais après diverses conclusions des médecins légistes, il a été conclu à la mort naturelle de la « victime ». Sous la pression de l’opinion publique et de quelques témoignages douteux, la justice va condamner le bon citoyen que tout le monde croyait coupable malgré son innocence.

Il faut dire que les erreurs judiciaires en matière pénale sont moins nombreuses qu’au Civil où les biens d’une personne sont attribués à des tiers etc. Roland Agret résume les principales causes ainsi : « Une somme d’erreurs, de police, d’instructions, de justice, quelques fois il y a de la négligence, de l’acharnement, une enquête bâclée, des témoins qui mentent, un juge paresseux ».

Le juge est-il seul responsable devant ces erreurs ? A défaut de faits d’actualité dans notre pays concernant le genre d’erreur citée pus haut (condamnation d’un innocent pour un meurtre qu’il n’a pas commis), je me réfère à une affaire survenue dans un pays étranger, la France en l’occurrence, appelée « l’affaire Patrick D ». François Louis Coste, magistrat, est questionné par des journalistes, dont Jean Danet, sur cette affaire qui avait défrayé la chronique en son temps.

En 2003, François Louis Coste entendit parler de Patrick D., accusé du meurtre de deux enfants et, en tant que parquet général, il avait entendu de ce dossier comme tout le monde ; ainsi il n’avait aucune opinion sur la culpabilité ou l’innocence du prévenu.

Après la procédure de révision, Patrick D. avait été condamné par la Cour d’Assises des Mineurs alors qu’un magistrat relevant d’une autre juridiction avait prononcé explicitement son acquittement, ce qui rendait le dossier accablant surtout que l’accusé avait publié un livre intitulé : « Je voulais juste rentrer chez moi » où il narre les faits avec précision.

À partir de ces éléments-là, Coste a tenu à dissiper tous les doutes sur cette affaire en ne s’en tenant qu’à la seule loi tout en cherchant les éléments convaincants ou ceux qui relèvent du doute. La réouverture du dossier paraissait nécessaire surtout que la loi venait d’être modifiée de façon à permettre à Patrick D., âgé de 16 ans à la date du double meurtre, de demander la publicité des débats devant la Cour d’Assises d’une autre juridiction. Pour rappel, Patrick D. avait reconnu les faits, mais son aveu et le contenu du dossier étaient contradictoires du fait que l’auteur des deux crimes appréhendé. Dans ce cas, l’erreur judiciaire est du seul fait de l’incompétence et de la paresse du magistrat.

De l’aveu des accusés

On se demande alors pourquoi avouer un crime qu’on n’a pas commis ? Dans notre système judiciaire, l’aveu est considéré comme preuve irréfutable, il doit être laissé à la libre appréciation du juge. Lors d’un crime ou délit, l’enquêteur (police judiciaire) cherche en premier l’aveu, considéré dans la pratique comme la reine des preuves. À cet effet, un commissaire, professeur dans une école de police française, déclarait : « Il faut bien reconnaître qu’il existe un degré inférieur de torture qui ne tombe point sur le coup de la loi, ne vicie même pas la procédure et qui aide grandement l’officier de police dans son interrogatoire du criminel : n’est-ce pas une forme de torture que l’interrogatoire qui se prolonge des heures et des heures et où des policiers se relaient jusque dans la nuit pour profiter de l’épuisement intellectuel de leur adversaire (criminel), finalement acculé au vertige mental dont procède l’aveu ? Torture licite pourtant car le code (pénal ou procédure pénale) n’a nulle part fixé la durée des interrogatoires. C’est au criminel d’abréger lui-même sa torture morale en disant au plus tôt la vérité. Torture encore et même torture physique nullement prohibée, que d’avoir à demeurer assis sur une chaise un jour entier, puis une nuit et davantage encore : facteur d’aveu. Torture aussi et torture physique que la faim de l’interrogé que les circonstances empêchent de se satisfaire comme à l’accoutumée, son sommeil que nous lui refusons, son besoin de fumer que nous méconnaissons ; toute torture licite, tout facteur de preuve ».

En déduction : faire avouer par n’importe quel moyen et peu importe si la personne interrogée soit coupable ou innocente. Une tel comportement de l’enquêteur ne peut aboutir (et sans aucun doute) qu’à une erreur judiciaire qui sera commise par un magistrat « paresseux ». Et tant que les enquêteurs ne font pas la différence entre les coupables et les innocents qui s’accusent et qu’ils ne prêtent pas attention aux raisons pour lesquelles ils sont parfois amenés à avouer, alors les erreurs persisteront encore. Afin d’éviter une telle situation, dans son livre « Quand la justice se trompe », Maître Paul Lombart mentionne ceci : « Il faut considérer l’aveu comme un commencement de certitude, rien de plus. Si aucun élément matériel ne le conforte, les juges doivent ne pas en tenir compte et l’écarter ».

Le poids de l’opinion publique

Souvent des jugements sont rendus pour apaiser l’opinion publique dans des affaires où la seule culpabilité est due à leur médiatisation. Dans « Erreurs judiciaires », Denis Salas laisse prendre en compte le « double visage » de l’erreur judiciaire. D’une part, ce qui scandalise l’opinion publique : l’erreur liberticide où l’innocent est frappé d’une condamnation à tort, et l’erreur d’impunité où le coupable reste impuni face aux failles d’une institution de faire valoir la justice.

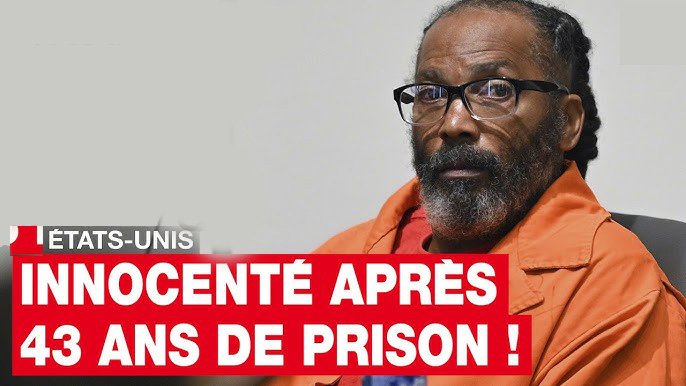

Les erreurs judiciaires ne sont pas aussi médiatisées en Algérie qu’ailleurs dans un monde qui se prétend « faiseur de justice » comme la France où les Etats-Unis, les tenants de records. 2019 a failli être l’année des exécutions d’innocents aux Etats-Unis selon le directeur du Centre d’Information sur la peine capitale (DCIP). En effet, deux condamnés à la peine de mort ont été innocentés après plus de 40 années de détention et 166 détenus dans les couloirs de la mort dont l’innocence a été reconnue par la Justice. Deux exécutions ont été repoussées en raison du doute sur la culpabilité des détenus. Suite à « l’acharnement » des médias et des avocats de la défense, il y eut 1300 prisonniers innocentés au cours des 25 dernières années dont 87 en 2013.

Les universités ne sont pas restées de marbre devant le taux d’erreurs judiciaires. La Michigan Low School (l’école du droit de Michigan) et le centre sur les erreurs judiciaires de l’école de droit de l’université du Nord-Ouest à Chicago recensent ces erreurs depuis 1989. Samuel Gross, professeur de droit à l’université de Michigan, indique que le nombre élevé d’erreurs judiciaires décelées traduit une évolution positive du système judiciaire américain. Il affirme : « C’est une bonne nouvelle car nous avons plus de chance de prendre à bras-le-corps les causes des erreurs judiciaires. Mais les cas que nous connaissons sont seulement une petite proportion des erreurs, qui, la plupart du temps, ne sont jamais découvertes ». Afin d’élucider le cas de certains détenus, il est fait appel aux laboratoires pour effectuer les analyses de l’ADN. Samuel Gross précise qu’elles n’ont joué un rôle que dans un cinquième des cas. La police, les procureurs, les juges, les avocats et le public sont de plus en plus conscients du danger de condamner des innocents. Mais selon Anne Deysine, spécialiste des Etats-Unis et professeur à Nanterre Paris-Ouest, au début l’ADN jouait un grand rôle. Maintenant, l’accusation a tellement une mauvaise image qu’elle accepte de participer à la recherche d’éléments susceptibles d’exonérer le condamné. Mais la faille du système judiciaire américain est le « plaider coupable » dans le but d’alléger la peine. Selon Gross, les gens qui plaident coupables sont parfois innocents : « Ils plaident coupables car ils ont peur, en cas de procès, d’être condamnés à la peine de mort ».

Selon Anne Deysine, pour échapper à toute erreur judiciaire, le « plaider coupable » est un aveu écrit devant témoins : avocat de la défense et greffier en premier lieu et surtout les jurys en matière criminelle. Elle continue : « Le mauvais comportement de la police ou de l’accusation se traduisait souvent autrefois par l’aveu forcé d’un accusé ou de la subornation d’un témoin (l’obtention d’une déclaration mensongère) pour le faire avouer. Un condamné à mort (un Noir du Mississipi) a été innocenté en 2013 après 25 ans dans le couloir de la mort suite à un faux témoignage, c’est d’ailleurs le même cas des prisonniers disculpés (56 %). Les erreurs de témoins oculaires malgré qu’elles soient frappantes, sont responsables des verdicts de culpabilité. « Les Etats-Unis ont un système accusatoire. Le procureur dispose généralement de moyens humains et financiers plus importants que l’avocat de la défense ; un témoin oculaire va peser lourd s’il n’y a pas de contrepoids efficace.

Dans une procédure accusatoire, l’égalité des armes entre les deux parties est indispensable. Dans le cas de Richards Philips, 45 ans de détention, la justice avait été convaincue de sa culpabilité sur la base d’un témoignage qui s’est avéré mensonger.

En France, les deux cas les plus médiatisés sont ceux de :

– Jean Dehays qui a vécu la première erreur judiciaire. Condamné aux Travaux Forcés en 1945 pour avoir tué un fermier et son épouse, il n’a été libéré qu’en 1955. Une simple bagarre dans un café a permis à un policier de découvrir le vrai coupable.

– Loïc Secher, condamné pour le viol d’une adolescente. Après 7 ans derrière les barreaux, il est libéré suite à la déclaration de la « victime » qui a avoué avoir menti et qu’elle n’a jamais été violée, ce que la médecine légale a prouvé.

Quid des erreurs judiciaires dans notre pays ?

Les erreurs judiciaires existent-elles dans notre pays ? Certes oui mais elles demeurent un sujet tabou. Pourtant, il n’est secret pour personne quant aux frasques de la justice et les conséquences sur le justiciable. Des cadres en détention préventive sur simple de dénonciation anonyme, laquelle détention a duré des mois.

Jugé et condamné puis innocenté… il meurt en prison.

Il faut dire que la réforme de la justice a mis du temps pour mettre un dispositif législatif permettant d’indemniser les victimes des erreurs judiciaires.

Dans le cadre de la procédure pénale n° 8 amendée et adoptée par le parlement, le législateur a pris des dispositions qui concernent la réhabilitation des personnes injustement incarcérées mais il a fallu 6 ans pour que la Cour Suprême crée enfin le tribunal spécial pour l’indemnisation des personnes ayant des préjudices durant leur détention préventive.

M. K.

*Avocat à la Cour de Relizane