Être là sans l’être, mieux : en s’apprêtant à ne plus l’être. Un défi d’ubiquité privilégié dans la littérature, par des subterfuges intrigants, relevé par certains auteurs en faveur d’une dimension supplémentaire accordée au récit et pour braver les non-dits. Ici, Lounès Ghezali ne s’en prive pas, par le biais d’une femme en état latent de mort.

Pari double, mais qui donne libre cours à la parole, la sienne et celle suggérée des protagonistes à son chevet, donc aux vérités difficiles à entendre, à l’indifférence offensante ou, surtout, à une échappatoire vers le passé sous forme de dialogue intérieur. Avant qu’elle ne tire sa révérence, cette agonisante livre une ultime bataille de mots et d’idées contre ses propres silences et celui définitif de la mort, sur laquelle sa mémoire et sa lucidité restent gagnantes.

Imaginez une femme figée, considérée comme mourante par son entourage, dans l’attente de sa fin imminente mais qui, dans un ultime acte de résistance, décide de ranimer les souvenirs d’une vie, les échos et les larmes du passé et d’inviter quiconque à entendre son histoire. Tel un personnage à contre-emploi d’«Alice» l’héroïne mythique de Lewis Carroll, cette femme s’apprête à passer de l’autre côté du miroir en prenant le contre-pied de tout ce qu’elle a enduré et à libérer enfin le poids de sa conscience. Une mise au point personnelle, lucide jusqu’au bout et sans contradicteurs. Un monologue à bâtons rompus au premier sens du terme comme une immense tapisserie brodée de motifs variés. Et elle n’a pas fini de broder sur son passé contraint, «avec quelquefois, la faim, les privations, la guerre».

La situation peut paraître aussi délicate que baroque, mais ce choix participe de la pertinence de l’intrigue. Cette option permet d’établir l’inventaire d’une vie de femme résignée et de radiographier le climat de son entourage passé et présent puisque convaincu de son décès. Les déconvenues de son existence ne suffisaient pas, sa mort supposée laisse s’exprimer «le fiel» de chacun, au point de renoncer à la vie si, de fortune, son état s’améliorait ! La banalité des propos sur le quotidien tenus autour d’elle l’insupporte. Sans doute, l’a-t-elle constaté depuis des lustres, mais le temps de la tolérance à « ester de marbre» est dépassé. Cet ultime instant avec les autres, alors qu’elle n’est plus qu’un corps gisant, sans recours possible pour se faire entendre, lui révèle l’intolérable de cette cohabitation. Cependant, dans ce retour du passé, les personnes qui ont marqué positivement sa vie affluent également, comme sa grand-mère qui, exemple bienfaiteur entre tous, se ressourçait au sein de la nature, au pied de «son olivier séculaire». Un sage, «le grand cheikh soufi, Sidi El Hadj Akheloui» libéré de toutes «les fioritures de la vie» qui l’aida à apprécier la vie, même dans les pires moments. Puis la «voix tendre» du docteur, entre les souvenirs et sa présence imposante au pied de la moribonde. Celui-ci ordonne qu’on l’emmène à l’hôpital. Au milieu des avis contraires qui ne cessent de «décréter à sa place», seule la figure vigilante du fils aîné s’érige pour suivre les conseils du médecin. Au seuil de la mort, la convocation de «ces êtres chers» lui permet d’«ouvrir les yeux pour mieux regarder». C’est ainsi qu’elle prodigue à sa fille des conseils pour ne pas souffrir de sa disparition. La force de ses propos et son hymne à la vie l’exempteront du désespoir. Et puis, ce sera au tour de son fils Karim dont elle remercie la naissance qui lui a donné «un statut légal de femme» et l’a sauvée de «la déchéance». La société patriarcale n’est pas épargnée. Dans ces messages troublants d’intimité, la sincérité des propos fait loi et signe la singularité de ce roman.

Parmi les prises de conscience qui déverrouillent son existence blessée et amère, cette femme découvre la bonté de sa belle-sœur à travers les louanges proférées à son égard. Fini le temps de la discorde en perte inutile d’énergie. Dans cet accès au bon sens, la mourante reprend autorité sur sa vie. Arrivée à l’hôpital, toujours en pleine conscience du réel, elle continue d’introspecter son passé et d’apprécier la beauté du monde.

Comme dans ce parcours initiatique à l’envers, la défunte dénonce les incohérences qui ont marqué sa vie. Elle qui s’était murée dans le silence s’exprime enfin avec acuité le jour de sa mort, même si personne ne l’entend. Un bilan en forme de réquisitoire au scalpel contre la société à travers ses douleurs, ses peines accumulées, interroge. L’excès et le cynisme sont au rendez-vous et engendrent des réflexions sur les relations familiales. Par ailleurs, ce territoire personnel qui n’a pu être défendu de son vivant, occupe soudain toute la place au point de faire oublier le tragique du moment. Progressivement, dans l’accueil différencié de cette fin, cette femme reprend autorité sur son existence. L’imagination est érigée en solution à toute épreuve, jusqu’à «notre seule promesse de liberté». Cette mort n’est pas vaine, elle donne sens.

Au lieu d’être éplorée sur son sort, cette femme court-circuite l’atmosphère générale et rend hommage aux potentiels de résistance de chacun.

«To be or not to be ?», l’une des questions essentielles de cette fiction menée de main de maître s’impose comme un essai philosophique romancé ou un vade-mecum à l’usage de cette «dernière escale». Avec ce troisième opus, cet auteur au talent très prometteur témoigne d’une grande connaissance de la gente humaine, notamment féminine, de sa sensibilité et de sa perception du réel. A travers ce défi existentiel souvent surréaliste, dans une langue fluide et efficace, les masques tombent. L’intérêt de ce roman aux facettes multiples, réside dans ce bilan humain aux allures de profond remue-ménage qui n’engendre pas la mélancolie, mais une observation exigeante des rapports humains.

J. B.

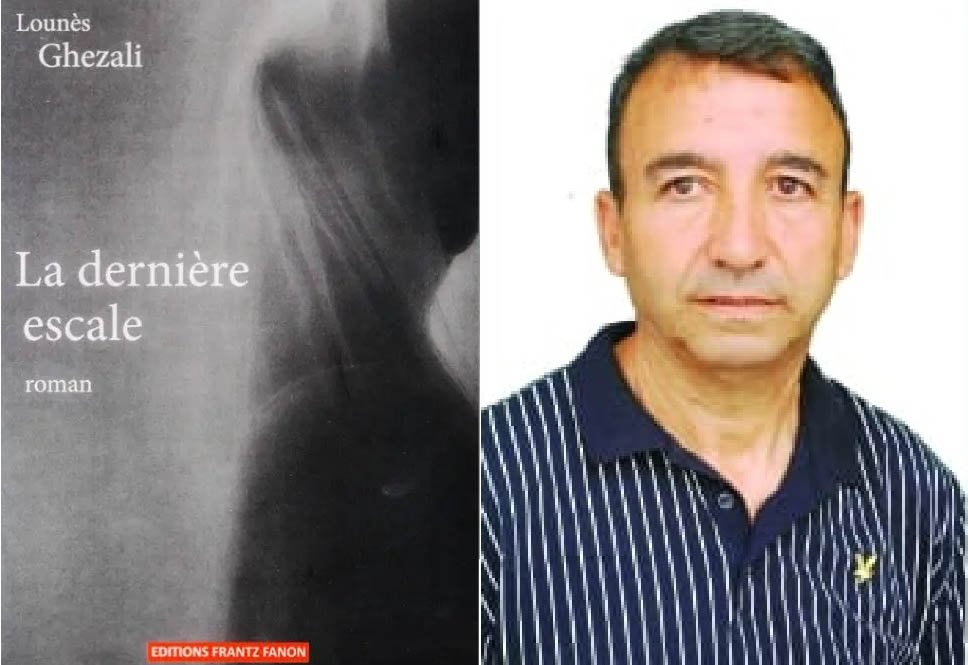

«La dernière escale» de Lounès Ghezali

Éditions Frantz Fanon – Juin 2022

Né en 1965 à Tigzirt, Lounès Ghezali est auteur de « Le rocher de l’hécatombe » (2016) et « L’appel de la montagne » (2018).