Par Arezki Annaris

Venant du latin schola, signifiant « loisir consacré à l’étude », l’école est destinée à être une des principales sources d’instruction. Et comme par instruire on entend « enseigner », « former » et… « éduquer », ce noble lieu qui rassemble toutes les couches d’une société donnée, est censé véhiculer toutes les bonnes valeurs pouvant mettre l’humanité dans un milieu plein d’amour, de paix, de solidarité, de synergie.

À l’image d’une ruche où, sans la complémentarité et la conjugaison des fonctions des diverses abeilles qui y œuvrent, il n’y aurait pas production de bon miel, l’école, aussi, ne peut pas se suffire des chiffres et des lettres pour dispenser le bon savoir. Comme la qualité du miel dépend aussi de la qualité de l’apiculteur et de l’environnement floral, celle de l’enseignement est tributaire de la nature de l’environnement scolaire (les enseignants, la direction et l’ensemble du personnel) et de la société. En butinant, l’abeille tire le nectar nécessaire à la production de son miel, mais elle assure aussi la pollinisation de ces mêmes fleurs qui l’alimentent. Non seulement l’intérêt est mutuel puisque et l’insecte et la fleur tirent profit de cette même action, mais l’intérêt de l’abeille est plus nuancé, puisqu’en permettant la fécondation de la plante, elle assure aussi le repas de ses congénères futurs.

Sans aller jusqu’à comparer l’école à la ruche, quelque part, on peut en tirer une certaine similitude. Les différents facteurs nécessaires à la réussite de l’enseignement sont interdépendants, il suffit de la défaillance d’un seul élément pour que la chaine perde en efficacité. Sans confiance entre l’école, l’enseigné et le parent de l’enseigné, la transmission du savoir restera toujours insuffisante. Pour que cette confiance soit instaurée, qui entrainera avec elle le respect, la communication doit être permanente.

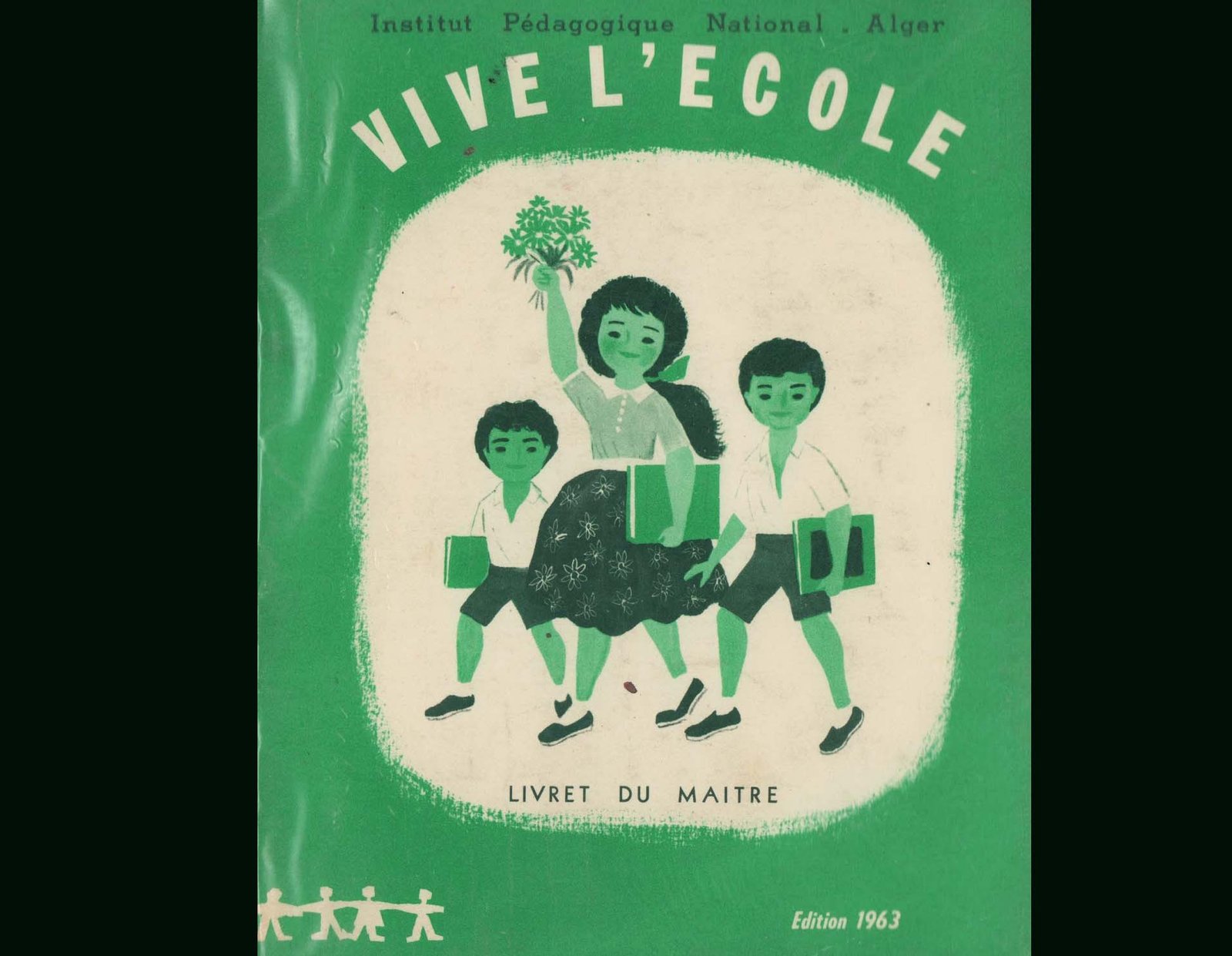

Le défi de l’école algérienne indépendante

A l’automne de l’année 1962, première rentrée scolaire postcoloniale, les écoles -là où il y en avait- étaient, presque vides d’enseignants et d’élèves. Pendant la guerre, seuls les privilégiés fréquentaient ses bancs. Les fils des colons notamment. Une fois ces derniers partis, les rares écoles sont devenues orphelines. C’est comme des ruches abandonnées par leurs essaims d’abeilles.

Dans les villes, le problème ne manque pas d’intensité, mais il n’est pas aussi accru que celui des campagnes. Au niveau urbain, en partant, les colons ont laissé derrière eux des infrastructures… et quelques autochtones instruits. Mais, au niveau des villages et douars, c’est la carence totale : ni écoles, ni personnes instruites. Nos parents, libérés du joug colonial, voulaient aussi s’affranchir de l’ignorance. Assoiffés de savoir, ils voulaient combler leur retard à travers leur progéniture. Analphabètes mais armés de sagesse, ils ont su planter en nous l’amour de l’école et le respect du maître. A l’époque, en matière de religion, ils ne connaissaient que quelques sourates nécessaires à leurs prières mais, dans la vie quotidienne, le civisme était de règle. Tout adulte se faisait un devoir d’orienter l’enfant, sans qu’il soit nécessairement de sa famille. Comme il appartenait à tout enfant de considérer tout adulte comme un parent. Le respect du petit envers les grands était si ancré dans notre société que, même marié, un homme n’osait pas fumer devant ses parents. Parlant de cigarettes, au lycée, les rares élèves qui fumaient le faisaient en cachette en s’enfermant dans les toilettes.

Quant au maitre, l’adage disant que « l’enseignant est presque un prophète » n’était pas slogan creux. Le respect que lui vouait la société était si grand que l’élève voyait en lui un modèle de rectitude sociale. Il y avait une osmose entre lui et les parents, les deux véhiculant les mêmes valeurs civiques. Certes, à l’époque, il n’y avait pas beaucoup de lettrés mais de l’esprit, disait-on, il y en avait partout.

Perversions sociales et traumatismes chez l’enfant

Actuellement, soixante ans après l’indépendance, le taux d’alphabétisme avoisine celui de l’analphabétisme de l’après-guerre. Cependant, nous constatons que le civisme, au lieu s’améliorer, va en se régressant. Et pourtant, les vecteurs d’enseignement sont multiples, en nombre et en nature. De la famille en passant par la mosquée, les médias et l’école, le chemin est jonché de sources d’enseignements. Malheureusement, il y a plus d’ostentation que de valeurs concrètes : ni l’éducation islamique, censée être enseignée à la mosquée et à l’école, ni l’éducation civique n’ont eu d’effets concrets sur nos comportements. La triche, vivement rejetée par l’islam – « celui qui triche n’est pas des nôtres » – est devenue une règle presque normalisée. On la rencontre partout, au marché, dans la rue et même à l’école.

La saleté est omniprésente, elle se remarque même aux alentours des mosquées et dans les cours des écoles. Cet état de fait contredit le hadith qui dit ceci : « La propreté fait partie de la foi. ». L’islam dit : « Dégager un petit obstacle dans la rue est le niveau minimal de la foi. » Dans la réalité, nous nous servons de nos rues comme décharges publiques. Même instruits et aisés financièrement et matériellement et quand bien même montreraient-ils avec ostentation leur attachement à l’islam, des individus osent jeter des détritus à travers les vitres de leur voiture de haut de gamme.

Considérée comme de la « débrouillardise », voire de la « compétence » pour certains énergumènes, la corruption est devenue une pratique très répandue qui fait enrichir et élever au plus haut de la hiérarchie sociale en un rien de temps. Et comme elle ne nécessite pas beaucoup d’efforts, à part la bassesse et la vilénie, l’enrichissement rapide et illicite fait saliver beaucoup d’envieux. Aussi, l’élève, comme le reste de la société, assiste en spectateur à la « réussite » sociale de certains qui, sans passer par le bon et long chemin qui y mène, se retrouvent riches comme Crésus du jour au lendemain. Les conséquences psychologiques sont terribles pour ce même élève : à son tour, il finira par accepter l’idée que l’on peut vite améliorer sa condition sociale sans passer par de fastidieuses années d’apprentissage à l’école, le collège, le lycée et l’université, du moment, se dit-il, qu’il existe des raccourcis qui mènent rapidement à la « réussite ». Ainsi, sans amour du savoir et de la science, il n’hésiterait pas à assimiler son échec scolaire en une sorte de réussite sociale. Plus vite il termine sa scolarité, plus il croit que sa chance de s’enrichir est grande.

De la responsabilité de l’État

La question qui se pose est de savoir si la société a réussi à inculquer dans les cœurs des enfants l’amour du travail bien fait et du mérite obtenu grâce à l’effort ? Au collège déjà, pour ne pas dire bien avant d’atteindre ce palier, l’élève pense en « milliards » de centimes ! Évidemment, la faute incombe à toutes les parties concernées par l’éducation : les parents d’abord, la société et l’école ensuite. Certes, l’élève ne peut choisir ni ses parents ni la société, mais l’État peut choisir l’école qu’il faut à l’élève. Comme il peut organiser la société. Un climat d’osmose et de symbiose doit être instauré entre ces trois parties qui déterminent la bonne éducation de l’homme de demain. Pour ce faire, l’État ne doit pas se soucier uniquement de la qualité de l’enseignement, mais de la situation de l’enseignant aussi.

À ce sujet, n’est pas enseignant qui veut. Celui qui peut l’être doit être estimé à sa juste valeur. Il mérite toutes les attentions possibles, voire certains privilèges parce que c’est de lui que dépend l’avenir d’une nation. Son niveau d’instruction est, certes, une condition indispensable, mais loin d’être suffisante. Au lendemain de l’indépendance, la majorité de ceux qui avaient ouvert les classes avaient le niveau de certificat d’études primaires élémentaires (CEP). Amoureux de leur métier et conscients de la mission qui leur a été confiée par l’État, ils ont été à l’origine de la formation de générations de cadres supérieurs.

Le don de transmettre le savoir et les valeurs n’est pas donné à tout le monde, mais c’est un vrai gâchis que de ne pas utiliser et respecter ceux qui en sont pourvus. Le choix d’un bon enseignant est profitable à l’enseignement, à l’enseigné et à … l’enseignant lui-même. La valeur d’un bon enseignant ne se mesure pas en dinars mais en gain sociétal. Dans le même ordre d’idées, le mauvais enseignant ne peut causer que ruine et perte de valeurs morales.

Le jour où l’école formera le futur bon enseignant, le futur bon médecin, ingénieur ou mécanicien, on pourra dire que cette institution a joué son rôle de tamis. Pas celui qui garde la bonne graine et rejette l’ivraie, mais celui qui trie les graines et les sépare chacune selon son utilité. Parce qu’à vrai dire, il n’y a pas d’ivraie parmi les humains, il y a seulement une mauvaise exploitation de leurs capacités intrinsèques. Donc, sans une bonne orientation, beaucoup d’élèves doués finiront par exercer une profession ou un métier pour lequel ils n’étaient pas destinés. Ce qui est une perte sèche pour le pays qui a besoin de compétences véritables dans tous les secteurs.

Marions donc l’éducation avec la culture afin de savoir semer chaque graine dans le terreau qui lui convient. De là naîtra l’espoir de faire de l’école un laboratoire qui produit des vertus et élimine les vices. Quelqu’un avait dit ceci : « Si on se trompe dans la construction d’une usine, on peut la démolir en en construire une autre, mais si on se trompe dans la formation d’un enfant, il est impossible de le démolir, ni le reconstruire… »

Alors, ensemble, faisons que l’école redevienne une institution de formation de bons citoyens et non une fabrique qui distribue les diplômes.

A. A.