Les séismes d’une enfance algérienne

Par Jacqueline Brenot

Comme les fruits d’un arbre arrivés à maturité se détachent de la sève nourricière, il en est de même des histoires longtemps mûries à la lumière de souvenirs vifs et qui, pour ne pas mourir d’oubli, viennent peupler la feuille blanche… Ainsi en est-il de cette histoire différée des années durant, mais si présente. La mémoire des ancêtres a la dent dure et le verbe coriace. Abderrahmane Benmokhtar dut se soumettre aux impératifs du clan et fourbir ses armes d’écrivain pour «faire revivre un passé» dans sa ville natale d’«El Asnam-Orléansville».

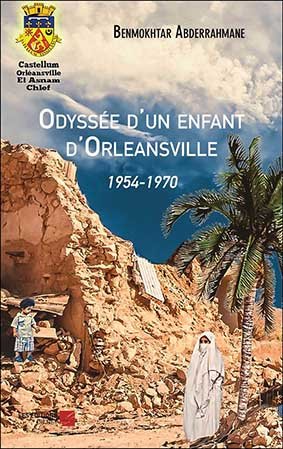

Par un hommage posthume rendu séparément à ses parents, l’auteur ouvre les pages de son existence et de tous ceux qui ont peuplé cette région marquée par le destin. Ainsi, avec l’évocation de la mort prématurée du père cheminot dans un accident de chemin de fer, l’auteur pose les bases d’une enfance aux «retombées énormes sans patriarche» et «un sentiment de vide» subie sa vie durant. A travers l’évocation de la mère, jeune veuve, l’auteur dresse le portrait d’une femme «unique» et «admirable», dévouée à ses sept enfants, travaillant sans relâche pour satisfaire les besoins essentiels des siens. Et les louanges à cette chère disparue s’adressent aussi à toutes les mères-courage qui vouent leur existence à leur progéniture. Le narrateur insiste sur les trois «haouch» (1) que la famille occupa successivement, après que le père eut vendu la maison familiale à l’insu de son épouse, et avant le tremblement de terre de 1954°. C’est durant l’occupation du dernier haouch que le séisme du 8 et 9 septembre eut lieu. L’auteur, bien qu’alors âgé de cinq ans, raconte avec précision ces instants terrifiants qui dureront plusieurs jours et nuits et dont la famille va réchapper. Saufs, mais relogés dans des tentes, pendant que les mouvements du sol persistent, la famille vient d’éprouver deux drames successifs. A cette occasion, l’auteur découvrira les «tout premiers contacts avec la France» par l’intermédiaire de militaires croisés sur son chemin. Cette confrontation ajoutée aux secousses telluriques apparaît dans cette biographie comme une fracture dans l’existence de l’enfant. A travers l’évocation des «montées et descentes infernales, chaotiques et terrifiantes du sol», les prémisses de la guerre semblent s’être glissées. Comme si la terre se rebellait à son tour, révélait au grand jour l’occupant et le rejetait. Cependant, magie de l’innocence, c’est dans «la cité de recasement» que le narrateur affirme avoir passé «les moments les plus marquants de sa vie». On sait que les enfants ont plus de ressources que les adultes pour survivre à une situation intolérable. Ici, l’auteur en fait la preuve avec brio.

Détail non négligeable observé par l’auteur : pour les familles déshéritées issues de la campagne, le relogement dans «les baraques», où le chauffage n’était pas assuré, devenait «la seule chance de salut» et même «un don du ciel pour les plus jeunes», notamment à travers la découverte d’un langage commun, celui du sport et principalement du football, même si, «disette» oblige, les ballons étaient de «tas de chiffons solidement ficelés en boule compacte» et les joueurs «tous pieds nus». Chaque détail compte. Pour compléter le tableau, un tour d’horizon sur les habitations des familles européennes érigées à proximité : «Le long d’une petite route bien goudronnée… des maisons en dur… et… les grands portails métalliques et de hauts grillages infranchissables… une belle verdure, des fleurs et des roses…» Sur ce fond d’image idyllique, eu égard au contexte des autochtones, une autre réalité pure et dure d’européens armés cherchant dans les maisonnées des «fellagas» s’impose à l’enfant. Des règlements de compte aussi, par exemple contre «un arabe militaire gradé» considéré comme «un despote local» chargé de maintenir l’ordre deviendront le lot quotidien.

Des informations inédites se glissent dans les mailles du roman, comme «les trois coups de canon tirés à partir d’une caserne de l’armée française» qui annonçaient la rupture du jeûne. Coutume adoptée dans les pays arabes en remplacement des haut-parleurs. Tolérance et respect à l’égard des croyants par l’occupant ? La question reste ouverte.

Des épisodes, tout à la fois inquiétants et grand-guignolesques, d’incursions des gamins dans les vergers des «roumis» pour subtiliser des fruits défendus à tous les sens du terme évoquent la disparité des conditions de vie des communautés en présence. Au passage, l’évocation de la magie des «fêtes d’antan» avec leur lot d’instruments anciens et de danses en costumes multicolores tempèrent le drame ambiant. Le talent de l’écrivain y restitue la témérité de son âme d’enfant et sans doute une résistance à l’oppresseur.

Peu à peu, des épisodes tragiques remplaceront ceux de l’insouciance. La guerre s’est installée dans la ville avec son cortège de victimes. Puis viendra le temps des «mystérieux matins» entrepris par la mère, «réveillé en pleine nuit», avec expédition vers la campagne sombre, abandon provisoire chez une femme, puis retour en autobus, dont il apprendra plus tard le motif courageux. Fier d’avoir servi, sans le savoir sur le moment, la cause de la Résistance. L’hommage rendu à sa mère en évoquant le poste obtenu auprès de l’hôpital, dans ses fonctions de logistique, malgré «son manque de formation et d’instruction» et ses charges dans «la mission pour laquelle elle était venue», on ne peut plus risquée, parachève le mérite maternel.

Les souvenirs se ramassent à la pelle, restituant l’ambiance d’une époque traumatisante, avec son lot de morts violentes pour l’exemple, de victimes innocentes, mais aussi d’enseignement d’une Histoire étrangère, de chansons, d’images importées d’un pays lointain.

Comme un héros mythique passant au travers de pièges monstrueux, l’enfant semble tomber de Charybde en Scylla. Ainsi, dans le chapitre intitulé «Tahia El Djazair», encadré de son frère et sa mère, il semble incarner la volonté et la force du désespoir d’une nation. La séquence de la foule des villageois désarmés, réunis dans un même élan, sous un seul slogan, face à la dizaine de militaires pointant leurs fusils vécue par l’enfant constitue à elle seule un moment d’héroïsme parfait. Le massacre sera évité de justesse, avec l’ordre du Chef de troupe de repartir.

Sans passer en revue tous les chapitres de ce récit autobiographique pour que le lecteur en ait la primeur, l’auteur déroule son lot de péripéties, toujours enthousiaste et téméraire, en dépit de «la misère ambiante». Sorte d’éponge de tous les télescopages d’événements aussi inattendus les unes que les autres, comme celle de sa première traversée en bateau, car désigné pour bénéficier d’une colonie de vacances en France, du séjour réussi en montagne, ou celle de Brigitte Bardot dans le film projeté à Orléansville : «Et Dieu créa la femme», avec en arrière-plan les assassinats quotidiens.

Les souvenirs s’égrènent comme une couronne d’étoiles et d’épreuves dans le firmament de l’Algérie colonisée, entre «les crues gigantesques et cycliques de l’oued Chéliff», les vibrations sismiques et les secousses meurtrières de l’Histoire. L’«Odyssée» se poursuit à travers les énergies contradictoires et éprouvantes de l’existence, dans un pays qui pourrait ressembler à un paradis, mais qui, revers de la médaille, recèle les ferments d’une guerre aux multiples visages.

On pourrait intituler ce roman aux allures picaresques «les séismes d’une enfance dans la guerre». Sur ce fond obscur, entre les lignes d’une faille préexistante, se profile souvent l’image emblématique de la mère attentive, bienveillante et visionnaire, figure de proue dans la tempête. Sans doute un hommage étendu aux femmes algériennes.

Le sang de l’Histoire et de ses légions de victimes finit souvent par prendre la couleur de l’encre des écrivains pour que la mémoire n’oublie jamais les sacrifiés. L’enfant qui court la campagne en quête de bonheur est pris entre son désir de découvertes et l’étau de plus en plus resserré de la colonisation. L’intérêt de ce roman attachant réside dans le sens de cette confrontation constante entre joie de vivre et mort brutale. L’Odyssée existe par le retour à ce passé aussi vaste qu’un océan. Le narrateur n’a fait que le tour de sa vie, mais il a su revenir à son port d’attache, les réminiscences bien ancrées pour la révélation d’un passé commun et omniprésent.

J. B.

«L’Odyssée d’un enfant d’Orléansville -1954-1970» d’ Abderrahmane Benmokhtar

Biographie : Abderrahmane Benmokhtar travaille chez Facebook App, a étudié à l’ENA à Alger. A écrit ce récit autobiographie dans le cadre de «La journée du manuscrit».

(1) Haouch : maison collective occupée en location par plusieurs familles, dite aussi «eddar» en langage local d’El Asnam

°séisme du 9 septembre 1954. Magnitude : 6,8 sur l’échelle de Richter. 1 250 morts, 3 000 blessés.